■「疲れる人間関係」に静かな逃げ場はあるのか?

「感情的で自分の主張だけ押し通す」

「聞く耳を持たない」

「同じ話を繰り返して時間を奪う」――

こうした人間と接するたびに、「もう関わりたくない」と感じる人は少なくないはずだ。

仕事上では無視もできず、愛想笑いで耐えるしかない。

だが心の中では、「頼むから黙ってくれ」と叫んでいる。

現代人の多くが抱えるこの「人間関係の疲れ」は、単なる気分の問題ではない。

それは「認知的リソース」を消耗し続ける立派なストレス要因であり、放置すれば心身の疲弊に直結する。

では、そんな疲れから離れて「静かな暮らし」を実現するには、どこに身を置けばよいのか?

田舎か、都会か――その問いに向き合うために、まずは「静けさ」を支える人間関係の構造を見ていこう。

■ 田舎の「人間関係の心理的負担」を検証する

◎自然の恵みと静寂の価値

人間関係や街の喧噪に疲れた私たちにとって、田舎の良さは分かりやすい。

バスを降りた途端に感じる草の香り。

春には鳥のさえずりに、夏にはセミの大合唱。

同じ場所であるにもかかわらず、季節によって様々な情景を楽しむことができる。

自然が豊かで、人工音が少ない。

野菜や米は新鮮で、空気も清浄。

観光イベントのような「作られた賑わい」ではなく、季節の変化とともに静かに流れる暮らしは、心を緩める効果がある。

訪れる度に感じる自然の心地よさは、まるでこの世の理想郷かのように私の心を優しく癒す。

だが、そうした環境の良さが、そのまま「住みやすさ」や「気楽さ」に繋がるとは限らない。

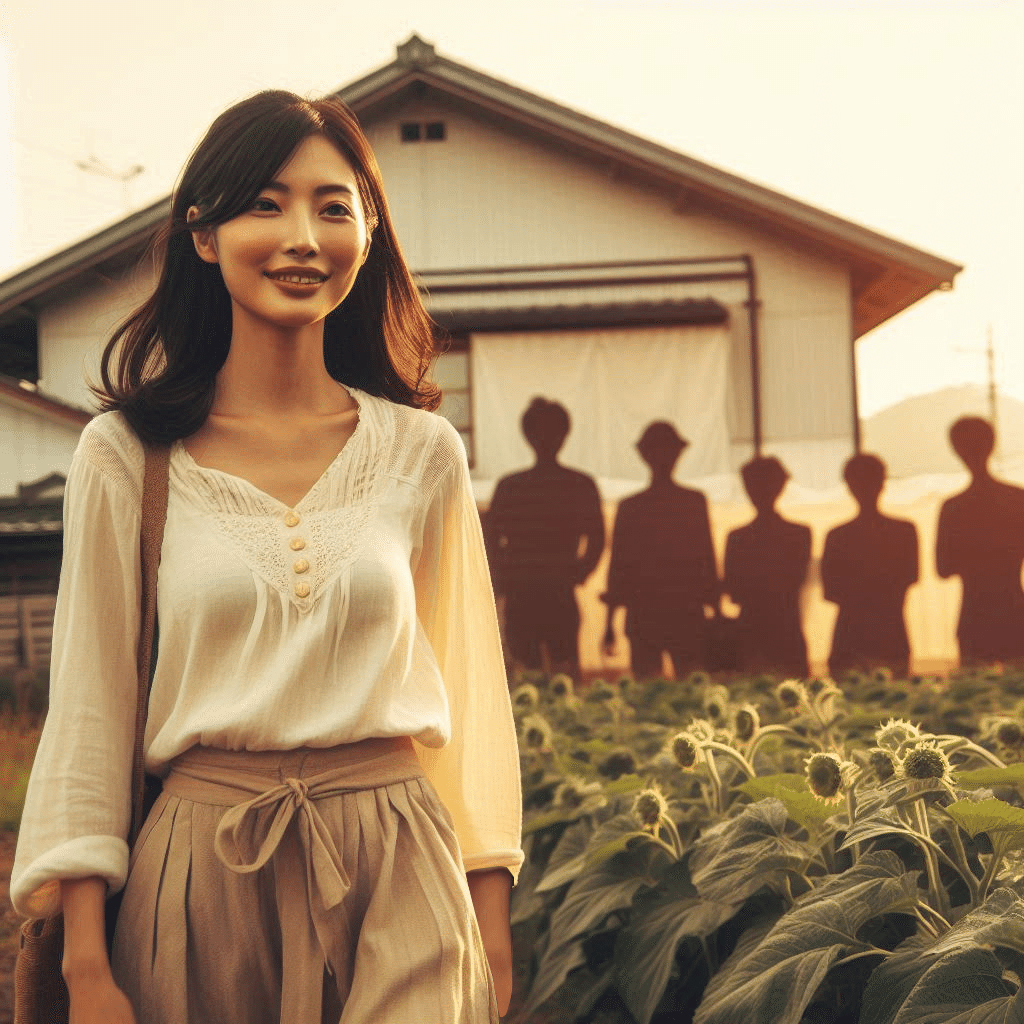

◎距離が近すぎる「村社会」のしんどさ

ゲストとしてなら心地よい。

笑顔で迎えてくれる人々。

「どこから来たの?」の問いに答えると、「よう来なさった」と満面の笑み。

あたたかく素朴で良い人ばかり。

――しかし、ひとたび住人に加われば、その様子は一変する。

「家族は?」「年収は?」「日頃何してるの?」

出かける度に始まる「見守り活動」

田舎の人間関係は、極端に濃密だ。

それは時に、家族のような近さで支え合う「美徳」とされるが、それはあくまで彼らの世界での話だ。

濃密な人間関係は、外から入る者にとっては過干渉や同調圧力として機能する。

たとえば、身内だけの葬式に現れては勝手に他人を呼び、会食の席まで仕切りだした挙句、「手伝ってやったから」と香典を持ち帰る地域の有力者。

あるいは、地域活動の参加を当然とし、それを断れば「自分勝手」「協調性がない」とレッテルを貼る近隣住民。

こうした空気は、認知心理学でいう「グループシンク(集団思考)」や「同調圧力」の典型例だ。

人は無意識に集団の意見に従いやすく、違和感を持っても口に出せなくなる。

さらに「噂話」や「評判」は小さな村社会ではあっという間に伝播し、行動にまで影響を及ぼす。

そして、『ただ関わらないでほしい』というささやかな望みすら、叶わなくなる。

■ 都会の「人間関係の心理的負担」を検証する

◎無関心という名の心地よさ

対して都会では、マンションの隣人の顔も知らない。

街行く人は誰も干渉してこないし、何かを求められることもない。

「すいませーん」と声をかけてくるのは、たいていセールスだ。

無視しても問題はない。

――この「無関心さ」は、実は高度な自由の土壌だ。

必要な時だけ関わり、それ以外は干渉しないという距離感こそが、人間関係に疲弊した者にとっては最適解となる。

加えて、モノも情報もすぐ手に入る。

お金さえあれば大抵のことは解決でき、「人間関係に頼らないと生きていけない」という状態を避けられるのは大きなメリットだ。

◎都市特有のストレス構造

ただし、都会には都会の問題もある。

空気や水は淀み、どこに行っても人、人、人…

表面上は賑やかなのに、何となく無機質な雰囲気。

人が多いのに孤独な人ばかり。

いつまでも続く他者との競争。

どこに行っても情報だらけ。

尽きることのない喧噪、絶え間ない感覚への過負荷。

人工的に作られた偽りの快適さ。

その歪さは、自然の調和とは明らかに異なる。

そして、知らない人ばかりであるが故に、善意にも悪意にも心のどこかで警戒を緩められないまま生きることになる。

――「一人でいる時が一番安心」

「社会的孤立が身体的健康に影響する」とする研究もあるが、これは人間関係の量ではなく、質が重要であることを示している。

それは単なる繋がりの有無ではない。

自分にとって「無理のない距離感」こそが鍵となる。

■ 「静かな居場所」を選ぶための自己認識

◎なぜ「田舎が好き」なのに都会を選ぶのか?

「自然は好き。でも田舎特有の人間関係が嫌い」

この矛盾のような感覚に、私自身も長く悩んだ。

田舎の空気、静寂、景観は本当に心地よい。

「ただそこに居たいから居る」

その当たり前の感覚を自然は静かに受け入れてくれる。

だがその静けさは、濃密な人間関係の上に成り立っていることも多い。

「無理のない距離感がほしい」

そのささやかな願いは、多くの場面で単なるわがままとして片づけられる。

近すぎる人間関係が煩わしいという性質の人間にとっては、「助け合い」や「関わり合い」が前提となる場所では、生きづらさが常につきまとう。

だから都会を選ぶ。

放っておいてくれる無関心の中で、ひとりで静かにいられることが、何よりも心理的負担が少ない。

◎「繋がらない自由」こそが、真の安心

多くの人が「孤独は寂しい」と言う。

誰かと繋がりたいという一方で、いざ繋がりを持つと、その繋がりに煩わしさを感じてしまう。

その原因は多くの場合距離感の欠如にある。

人は誰しも自分の感覚や知識、常識などを前提に他人と接してしまう。

それ故に、人は人と接することで摩擦や違和感を感じることになり、それらに我慢することで精神的疲労が蓄積していく。

しかし、多くの場合、他者との距離に違和感を感じてもうまく伝えることは難しい。

相手の感情への配慮や適切な言葉選び、人によって異なる常識が常に関わってくるからだ。

ストレートに「関わってくるな」とも言おうものなら、たいていの人は気分を害するか、文字通り完全に距離を取るようになる。

そんな人間関係は、ただただ面倒なだけのもの。

私にとって理想の人間関係は、「何もない」状態に近い。

雑談も不要。

顔を覚えられることもストレス。

関係性はすべて金銭で完結し、それ以上のやりとりは発生しない。

それこそが、最も自然で、安心できるスタイルなのだ。

◎認知心理学から見る「自己認識と選択の質」

人は「自分が何を求めているか」を、意外と理解していないことが多い。

これは「自己認識バイアス」と呼ばれる現象で、自分の望みを取り違えたまま環境を選んでしまうことにも繋がる。

本当に静けさを求めているなら、そこで必要な人間関係の構造も一緒に考えなければならない。

「繋がり」の質、干渉されない自由、無理のない距離――。

そのバランスを自分で定義し直すことで、ようやく自分にとっての「静かな居場所」が見えてくる。

■ あなたの「静かな居場所」はどこにある?

田舎と都会、どちらが良いか。

それは一概には言えない。

問題は「どこに住むか」ではなく、「どうありたいか」だ。

人は、自分の「感じ方」に気付かないまま、環境に適応しようとして無理をする。

だからこそ、自分のストレス反応や疲労の原因に正直であることが、選択の精度を高める鍵になる。

あなたが今、「どこに行けば静かになれるだろう」と考えているなら、

それは、静けさが不足しているという心からのサインかもしれない。

心の静けさは、周囲の音よりも、どこまで他人に気を遣わずにいられるかで決まる。

「誰と、どこで、どう生きるか」を考える前に、まず「何を煩わしいと感じるのか」を正確に知ることが第一歩である。

あなたにとって、「心が静かでいられる」ために必要なものとは何か?

その答えが見えた時、場所の選択は後から自然に決まるだろう。

この思考のプロセスこそが、自分自身の「静かな居場所」を見つけるための羅針盤になる。

コメント